Musée fermé actuellement

12 avril 2025 > 04 janvier 2026

Compris dans le billet d'entrée du musée

Achetez votre billetDes chevaux et des hommes

La nouvelle exposition du musée, intitulée « Des chevaux et des hommes », évoquera la relation unique qui s’est tissée entre les soldats et les chevaux qu’ils ont employés tout au long du conflit.

L’histoire commune des hommes et des chevaux dans la Grande Guerre n’a jamais été présentée dans une exposition : il revenait au musée de la Grande Guerre de le faire.

À partir du 12 avril 2025, l’exposition « Des chevaux et des hommes » au musée de la Grande Guerre, aborde le sujet du sort des équidés dans le conflit, ainsi que les relations avec les hommes qui dépassent le strict usage militaire. Cette exposition donne à voir la fraternité dans l’horreur entre les hommes et les bêtes condamnés à vivre ensemble, confrontés à un même destin.

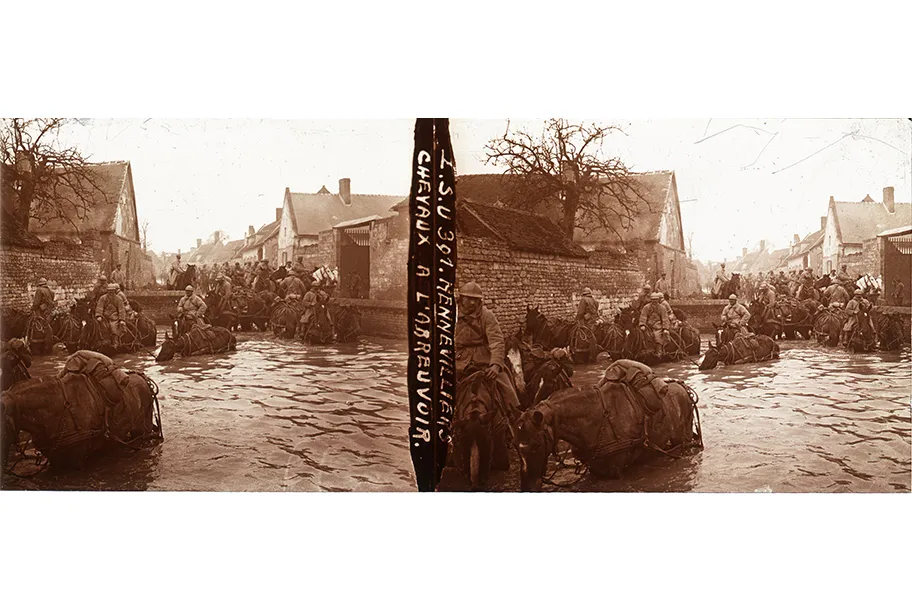

Si la Grande Guerre mobilise des millions d’hommes, elle engage également des millions d’animaux, particulièrement des équidés – chevaux, ânes, mulets. Au coeur de cette guerre où l’artillerie et les techniques nouvelles dominent, les combattants ont recours aux chevaux pour transporter troupes et matériels, pour la cavalerie et l’artillerie.

La présence des chevaux, leur engagement, leur souffrance accompagnent celle des hommes dans une communauté de sort.

Au total, les armées françaises incorporent près de 1,9 millions de chevaux et mulets (11 millions pour l’ensemble des belligérants) et le total des pertes de ces effectifs équins atteint 1,14 millions.

L’histoire commune des hommes et des chevaux dans la Grande Guerre n’a jamais été présentée dans une exposition : il revenait au musée de la Grande Guerre de le faire.

Le parcours de visite de l’exposition

Pour cette nouvelle exposition temporaire, le musée de la Grande Guerre aborde le sujet du sort des chevaux dans le conflit, de leurs emplois dans les différentes armes des armées, des hommes qui les emploient, les utilisent et des relations homme-animal qui dépassent le strict usage militaire.

Le parcours de visite de l’exposition s’organisera autour de trois sections thématiques :

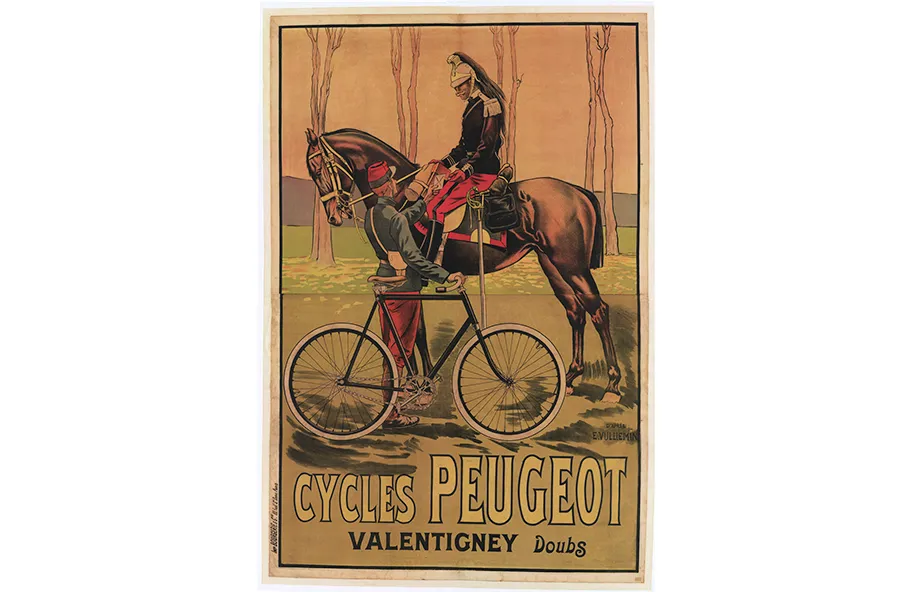

I- Le cheval dans la société civile et le monde militaire à la veille de la guerre

Le cheval occupe une place centrale dans la société française : il est utilisé comme moyen de transport dans les villes, comme bête de trait dans les champs, ou encore comme force de travail dans l’industrie minière. L’armée est le bastion du cheval de selle et les besoins militaires en chevaux sont considérables. Si depuis Sedan, la cavalerie ne joue plus un rôle majeur sur le champ de bataille, elle reste une arme prestigieuse, celle de prédilection de la noblesse.

La présence forte du cheval s’incarne dans le monde civil ou militaire par la présence d’hommes en charge des animaux : charretier, maréchal-ferrant, vétérinaire, etc.

Au cours de l’été 1914, la grande mobilisation des hommes s’accompagne de celle des équidés. Entre août et décembre 1914, ce sont 700 000 équidés qui vont être mobilisés pour les besoins de l’armée française.

II. Les hommes et les chevaux en guerre

Compagnon séculaire de l’homme de guerre depuis la plus haute Antiquité, le cheval est pendant la Grande Guerre un auxiliaire fondamental de toutes les armées qu’il s’agisse des unités de cavalerie, de la logistique avec ses convois hippomobiles ou du commandement.

Les chevaux vont alors jouer un rôle essentiellement tactique et logistique, servant pour le ravitaillement, mais aussi comme moyen de transport à proximité des tranchées. En effet, la stabilisation du front et l’utilisation de l’artillerie lourde rendent les déplacements motorisés impossibles le long du front.

Malgré la promiscuité physique imposée par la guerre, celle-ci marque une rupture entre le cheval et l’homme au combat et l’amorce du déclin de la cavalerie qui devient peu à peu une arme motorisée et blindée. En effet, le développement ainsi que l’utilisation en masse de l’artillerie rendent les charges de cavalerie inadaptées. D’autant que le passage d’une guerre de mouvement à une guerre de position va lui aussi contribuer à rendre le cheval inapte aux charges de cavalerie.

Ainsi, le cheval va principalement être utilisé comme animal de trait, notamment pour tracter les convois et matériels d’artillerie. En 1918, 70 % de l’artillerie lourde et 80 % de l’artillerie de campagne sont encore hippomobiles, preuve s’il en est de la domination du cheval sur le véhicule à moteur dans ce domaine. En raison de l’importance du cheval au sein de l’armée, cette dernière en devient tributaire. Cela conduit l’état-major français à importer en masse des chevaux depuis l’Amérique et l’Argentine.

III- Après guerre

1918 voit revenir la guerre de mouvement sans que l’on assiste à un retour en grâce des missions traditionnelles de la cavalerie qui s’en tient à des missions de service d’ordre ou d’estafette.

Le cheval reste présent comme représentation d’autorité et de prestige. C’est à cheval que les généraux paradent le 14 juillet 1919 pour le Défilé de la Victoire.

La Grande Guerre a démontré l’importance stratégique des équidés pour les armées. Mais la brutalisation du conflit, les évolutions technologiques, l’emploi de plus en plus massif d’engins motorisés, conduisent à une évolution irréversible des armées qui, d’une puissance hippomobile, s’appuieront désormais sur le développement d’une force mécanique.

Après 1945, le cheval est uniquement un symbole de tradition. La Garde républicaine reste aujourd’hui la seule unité équestre professionnelle de l’armée française.

Les collections exposées

En s’appuyant sur la présentation des riches collections d’uniformes, d’archives (photographies ou documents), d’œuvres d’art (peinture, estampes ou sculptures) ou encore de matériels du musée de la Grande Guerre, l’exposition donne à voir cette fraternité dans l’horreur entre hommes et bêtes condamnés à vivre ensemble et confrontés à un même destin.

Des prêts prestigieux enrichissent le discours, avec notamment des objets et d’œuvres provenant de l’Imperial War Museum (Royaume-Uni), du mémorial de Verdun, du musée Fragonard à Maisons-Alfort ou encore du Fort de Seclin, situé dans le nord de la France.

La médiation

Une médiation immersive et ludique permettra de rendre accessible le propos de l’exposition au plus large public.

L’exposition proposera des dispositifs de médiation accessibles à tous comme des objets à toucher et d’autres plus créatifs qui permettront de repartir avec un souvenir de l’exposition.

Ces éléments de médiation ont été créés aussi bien pour les enfants que pour les plus grands. Leur utilisation a été également pensée de sorte à pouvoir être manipulés par tous, notamment par les personnes en situation de handicap.

Une programmation culturelle dédiée

- Visite guidée de l’exposition tous les dimanches à 14h

- La projection du film Cheval de guerre le jeudi 10 avril à 19h30 à l’UGC le Majestic

- Une conférence sur la représentation artistique des chevaux victimes de la guerre 14-18 le mercredi 7 mai

- Une visite à distance de l’exposition sur Facebook le 20 mai

- Un atelier pour les enfants « Cavaliers et chevaux : prêts pour 14-18 ! » les vendredi 14 mai & mercredi 11 juin

- L’université d’été le 5 juillet

Plus d’informations (tarifs et réservation) sur l’agenda du musée.